文/编辑:Ruby

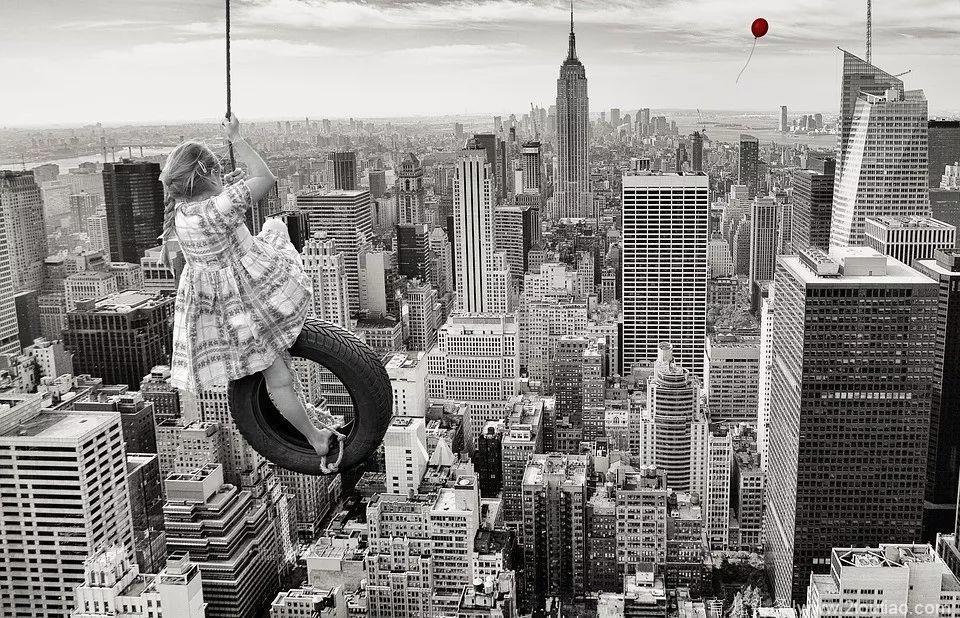

拿起香蕉“打电话”,收集木棍当武器和小伙伴“打战”,扮演爸爸或者妈妈、蝙蝠侠或者公主…这类充满想象力的「假装游戏」几乎伴随着每个孩子度过了美好的童年。

孩子们喜欢这样的游戏,愿意将大把大把的时间投入这些幻想世界。除了放飞想象力之外,这些“不真实”的世界里发生的一切究竟给孩子们带来了什么?它们可以帮助孩子准备好去应对纷繁复杂的现实世界嘛?

当一个孩子在「假装游戏」中,用香蕉代替电话(或者假装空杯子里面盛满饮料),这看似轻松的游戏需要大脑进行的认知加工,实际上一点儿都不简单。首先,大脑要超越现实,接受一个违背了事实情况的假设(假如手里的香蕉是一个电话),然后要从假设出发通过一系列推理得出结论(比如,可以用手里的香蕉来“打电话”,可以用空杯子来“喝饮料”)。此外,大脑还需要把幻想和现实区分开来,不能让假想情境下得到的结论“篡改”我们关于现实情境的知识(真实世界里的香蕉就只是个香蕉)。

所以,「假装游戏」为孩子们提供了大量的机会来练习「违反事实的推理」能力(counterfactual reasoning)。在这种推理中,我们可以设想那些从没有发生过、或者还没有发生的事情,并且思考如果它们发生了将会带来什么后果。

那么这种推理能力究竟有什么用?

首先,它可以帮助我们使用自己的知识来更好地计划未来的行动。假设我们已经知道了“暴饮暴食”与“体重飙升”之间的因果关系,可以通过对不同假想情境的推理,来比较可能的行动策略将会带来的不同后果(假如暴饮暴食会发生什么;假如控制饮食又会发生什么),从而做出更好的选择。在大脑里面「做计划」可以帮助我们避免真实世界里的试错过程,“探索”不同的可能性的同时大大减少了时间和精力成本。我们也可以通过「反事实推理」对过去的事情进行反思(“假如昨天我没有刷剧到半夜,今天就不会困一天”),从这些经历中学习。

其次,我们在学习新的因果知识的时候也需要这种推理能力。我们需要超越自己原有的知识,提出一种新的因果关系的假设,在这种新模型下进行「反事实推理」(如果这个假设成立,将会带来什么后果)。如果观察到实际发生的结果与假想的后果是一致的,那么我们就可以大大增加对这个假设的信心。举个栗子,假如你的手机开不了机了,可能数据线坏,可能电池坏了,也可能按键坏了,你可以在种种假设下推理进行干预的不同结果(假如是数据线坏了,换根数据线就行;而假如是其他原因,换根数据线也没什么卵用),然后你就可以通过收集的实际证据来找出真正的原因是什么。

对于别人心理状态(别人的愿望、想法、情绪等等)的认识,在生活中是一种非常重要的知识。孩子们进行的「假装游戏」往往会涉及到这种心理状态的推理,有的孩子甚至会想象出一个完全不存在的「假装伙伴」,这种虚拟的人际关系可以帮助孩子进一步探索真实的人际互动过程,增加对内心世界的认识。实际上,成年人也可以通过虚拟世界(比如小说、电影)来学习关于他人的知识,并且运用这些“人际经验”来解决生活中的实际问题。

《头脑特工队》中小女孩莱莉就有一个假想伙伴

但是有时候,孩子们的「假装游戏」看起来距离现实是如此遥远,他们喜欢的超人身上有很多与人类完全不同的特点,那些看似“荒诞离奇”的幻想游戏也可以帮助孩子认知真实世界嘛?

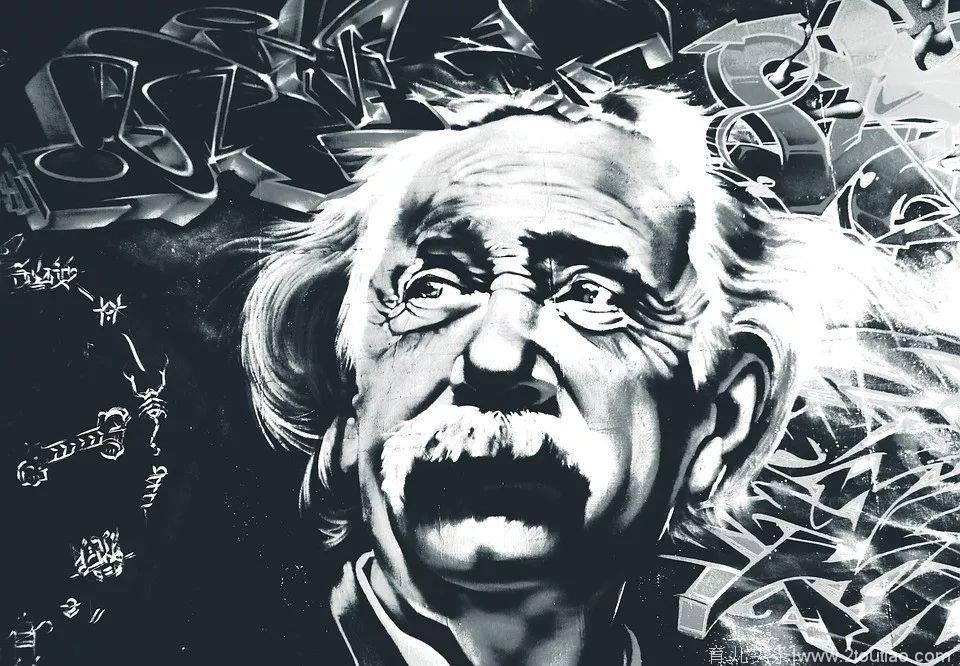

其实,思考那些看起来“不可能”的假设情境,常常是人类知识取得进步和突破的转折点;通过探索那些“不现实”的道路,我们才可能将这些奇奇怪怪的点子带入真实世界,才可能遇见它们创造的意外与惊喜。另一方面,有时候我们很难发现或看清真实世界中隐藏的因果规律,就需要设想一些非常“超现实”的假设情境。比如16岁的爱因斯坦做了一个「思想实验」,幻想自己在茫茫宇宙中追逐着一束光,并接着推理——如果自己能够以光速在光线旁边运动,那么应该能够看到光线成为“在空间上不断振荡但停滞不前的电磁场”。想象力丰富的他后来还做了一大堆思想实验,很多都在科学史上留下了深刻印记。正因为现实世界中的案例无法用来辨别相对论和经典理论,爱因斯坦才诉诸于这些不可能的假想情境;这些情境之所以重要,不是因为准确反映了现实,而是因为它们可以揭开真正的因果规律。

就像很多动物在幼年时期需要通过“身体游戏”来练习生存技能,这样成年后才能够在与敌人的搏斗中胜出;孩子们也需要在幻想世界里的游戏中锻炼他们的认知技能——「反事实推理」能力。不过幸运的是,人类独有的漫长的童年期提供了大量的练习机会,通过「假装游戏」,孩子们能更好地学习真实世界里的知识和计划合适的行为策略。幻想和游戏也让学习变得不那么严肃和枯燥,让孩子们更有动力去探索不同可能性,去想象这个世界变化后的样子。

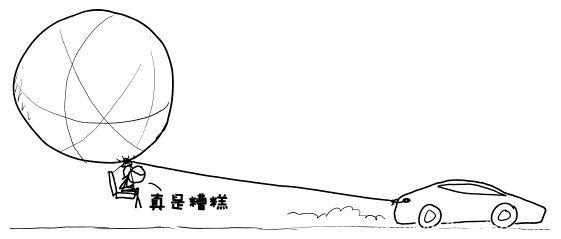

如果在椅子上系许多氦气球,椅子用绳子拴在法拉利跑车上,再让小伙伴开着法拉利到处跑,我们是不是就能舒舒服服地坐在椅子上俯视脚下的美景了?(漫画作者:兰道尔•门罗,美国最热门科普漫画网站xkcd的创立者)

本文参考资料:

[1] Weisberg, D. S., & Gopnik, A. (2013).Pretense, counterfactuals, and Bayesian causal models: Why what is not realreally matters. Cognitive Science, 37(7), 1368-1381.

图片来源:

pixabay.com

你可能还想看:

本文为婴幼儿心理公众号原创,如需转载请联系我们。欢迎转发和分享。

-KI.jpg)