“一个恐怖片啊,所有女人的恐怖片”,中国的女权斗士、作家陈岚在陕西榆林孕妇坠楼事件后这样评价道。

2017年8月31日,陕西榆林产妇马某某在即将临盆之际,却因为要求剖腹产无果而跳楼自杀。悲剧发生,一石激起千重浪。

媒体接力,孕妇跳楼的真相真假难辨,一方面是科学问题,医学知识不对称,医院和家属之间缺乏有效沟通,另一方面,事件中折射出的亲情伦理关系,医患双方之矛盾,以及产妇生产权最终应由谁来决定等问题。

这是掺杂着中国传统女性地位与现代医患纠纷问题的双重尴尬:

“你,救不了自己。医院也没法帮你。就算医生叫来了警察,你男人若不签字,警察也不能强迫,娘家人哭着说我签,也未必有用,因为事后被医闹的风险太大,太大。医生就是不敢!手术”!别说手术、救命的血浆,如果他不签字,你也得不到。”

甚至还可以联系到多年前舆论热吵的丈夫放弃签字孕妇死亡时间。也就是说“最后你死了,那个不签字的人,法律上并无任何责任。还可以利用你的死,很好地去索赔。”

女权主义者感慨:看这个女子留在世间,最后凌乱的手印脚印,很想,穿越过去,抱住她,也很想告诉这个世间其他的女子,怎样逃脱这样的苦难与酷刑。

而孕妇坠楼事件尚未平息,女权主义者正在悲情吟叹,一周后,另一个极端案例发生了,给女权主义一计重重的耳光,因为这是女权变异的新型物种——

此物种,名为“翟欣欣”。

9月7日凌晨,Wephone创始人苏享茂在微博上发帖,称“被我极其歹毒的前妻翟欣欣给逼死了”,随后跳楼自杀。苏享茂的逝世,引起社会极大关注。

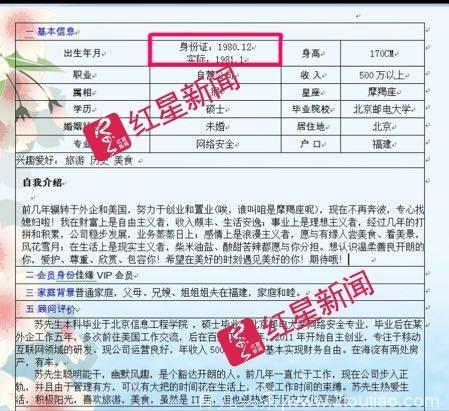

而有硕士学历,容貌不错的翟欣欣成了千夫所指的对象。她是否是诈骗婚姻的阴谋者,我们不能定论,但是她之前各种疑似骗婚捞一把就走的行为,那种屡试不爽的实用主义行为,让人厌恶反感。

翟欣欣践行伍尔夫所说的“女人要有自己的一间屋”,但是她忘了,伍尔夫说的是“要有自己的支票本”,而她在不断攫取男人的支票本。

北京大学教授戴锦华,被不少人称为“中国的苏珊·桑塔格”,她研究女权主义,认为这些年,人们逐渐形成了这样一个表述:供养妻子在家是男人成功的标志;相应的,嫁给一个可以让你赋闲在家的男人,是一个女人成功的标志。这样一套新的“成功学”意义上的价值观,比那些明确站在男权主体的位置上讲述的东西,腐蚀力要强得多。

翟欣欣显然是在这种新成功学的逻辑中,顺风顺水,盆满钵圆。

但是我们要警惕:让人同情的程序员,难道不也是深陷这种显学的世俗逻辑中吗?苏享茂生前在世纪佳缘公布的资料上说:自己在感情上是浪漫主义者。但要知道,他的自身条件,1米6的身高,甚至他内心也许自卑的重度乙肝,这些让他是很难找到浪漫对象的。

有媒体公布6月6日苏、翟两人的微信聊天记录,翟家知情人表示,6月7日领证,6月6日翟欣欣还在提分手,苏享茂则守在翟欣欣家门口“求和好”。微信聊天记录显示了他对翟欣欣走火入魔般的着迷。

作为成功的程序员,他难以自拔的行为除了美色的诱惑力,骨子里也有“父权”金钱搞定一切的优越感。

于是,资本帮了他大忙。要知道资本结构本身就是父权制的;它一定是垄断的、暴戾的、贪婪的、实用性的、权威性的。垄断性资本作为一个大的父权结构,在全球建立的过程一定是个不断排除的过程,包括女性在内的所有弱势群体,注定处在一个不断被放逐和排斥的位置。

9月16日晚,苏方表示,已联系曾代理王宝强离婚案的张起淮、余婧两大律师,准备接手苏享茂、翟欣欣案件。可见翟欣欣和马蓉,都刺痛了人们的某种相似情感。

有人甚至用词”欣欣向蓉“来形容”腹黑“和女“拆白党”。

又愤怒,又消费,这本身是最无力的一种情感。性别议题经常是一种“表征”,其背后是一个更大的、更纠缠的、更急迫的社会问题。对性别状态的彻底改变,有待于社会结构的整体变化,而对于女权的异化和父权的幽灵,这两个新闻的确是重重的提醒。

-xh.jpg)