前短时间,微信朋友圈被一篇文章《含泪送别“不打针”爷爷》的文章刷屏了,享年88岁的儿科医生胡皓夫被家长和孩子们亲切的称为“不打针爷爷”,胡老先生生前不主张5岁以下儿童打肌肉针、也曾炮轰“抗生素滥用”,生前曾用8毛钱治好过宝宝的发烧!“......

这个时候我们不禁反思,宝宝发烧的时候您是如何给宝宝退烧的呢?着急惊恐下,您有没有带宝宝去打过“退烧针”?

退烧针的使用现状

当孩子发烧体温超过38.5度、甚至39度以上或口服退烧药后,体温下降仍不理想的时候,有一部分家长会急匆匆的带着孩子来医院找医生打退烧针。

有原则、立场坚定的医生,这个时候稍微对退烧针多做解释一下,不过一般会收到情急父母们这样的答复:

“还是给孩子打个退烧针吧,39度了,别给孩子耽误了”!

“我们就是在家吃退烧药退不来才来医院治的,你们不就是治病的吗?我不想听你解释,赶紧给孩子打一针吧!”!

退烧针是什么?有啥副作用?

临床上常用的退烧针:

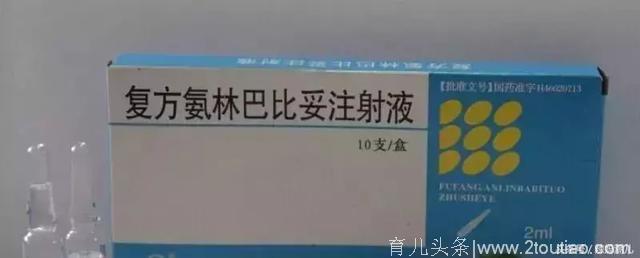

1.安痛定注射液(又叫复方氨林巴比妥注射液)

2.赖氨匹林

3.激素地塞米松退烧

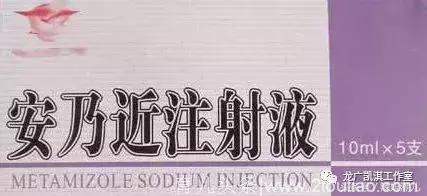

4.安乃近

1

氨基比林,可能致死

安痛定(又叫复方氨林巴比妥注射液)是由氨基比林、安替比林和巴比妥组成的复方制剂。我们来看一段黑历史:

氨基比林是1893年合成的一种解热镇痛药,1897年开始在欧洲上市,约1909年进入美国市场。1922年以后,德国,英国,丹麦,瑞士,比利时和美国等国家逐渐出现,许多服用过此药的病人出现口腔炎,发热咽痛等症状,临床检验结果为白细胞减少症,粒细胞减少症,调查证明二者有因果关系。

最终证实,氨基比林可导致粒细胞缺乏。从1931年到1934年,仅美国一个国家死于氨基比林引起白细胞减少症的就有1981人,欧洲死亡200余人。

1938年,美国决定把氨基比林从合法药品目录中取消,1940年以后,该国这种病人迅速减少,在丹麦,从30年代就完全禁用该药,在1951-1957年间调查时,没有在发生由氨基比林引起的粒细胞减少症,白细胞减少症,1982年卫生部以(82)卫药字21号文公布淘汰氨基比林针剂,氨基比林片剂及复方氨基比林(乌拉坦)针剂和复方氨基比林片剂(凡拉蒙)。

2

赖氨匹林,可致癫痫

孩子在注射赖安比林后,可能会出现惊厥、呕吐等症状,甚至会昏迷,严重时可能直接导致死亡。

这种严重的不良反应被称为瑞士综合征,直接表现为癫痫发作,而12岁以下的孩子是患病比例最高。瑞士综合征虽然少见,但有生命危险,临床上在未排除流感、水痘等病毒性感染之前,不宜盲目用赖氨匹林类药物退热,以免造成难以挽回的损失。目前该药在国内儿科已趋于淘汰。

3

地塞米松,破坏孩子免疫系统

地塞米松是一种激素,它通过降低体温调节中枢的敏感性来起到快速退热的效果。

也正因为神经中枢的敏感性下降,使得孩子自身的免疫系统难以发挥作用,很容易引发进一步的感染,引起消化系统及心血管系统的并发症。

4

安乃近,兽医都呼吁慎用

“安乃近”的主要成分是“氨基比林和亚硫酸钠”,这种退烧药在国内和国外都造成过严重的不良反应和死亡案例。

1977年,美国FDA(美国食品药品监督管理局)正式禁用安乃近,并将该药品从美国市场上撤出,多种剂型的临床应用被停止。随后,日本、澳大利亚、伊朗等先后已有约30个国家明令禁用或限用安乃近。

给孩子退烧药,安全有效的只有这2种

发烧是人体的一种自我保护机制,而非疾病。在治疗时,退烧不是我们追求的最终结果,任何用药的目的都是为了让孩子更舒服。家长们,孩子是自己的亲孩子,寻医问药,一定要三思~

因为目前世界卫生组织(WHO)对全球儿童推荐的退烧药只有这2种:

「对乙酰氨基酚」和「布洛芬」

-8q.jpg)