本文已获得“夏天的陈小舒”微信公众号(Shu_DrChen)授权

版权归“夏天的陈小舒”所有

孩子出生后,“像爸爸还是像妈妈”,一定会成为家里的热门话题。大人们都喜欢研究宝宝究竟更像爸爸还是像妈妈。

似乎大家都有一种印象:“儿子长得像妈妈,女儿长得像爸爸”。又有传言说“儿子智力遗传妈妈,女儿智力父母共同遗传”。那孩子的性格呢,像爸爸还是像妈妈?

儿子长得像妈妈,

女儿像爸爸?

我每次发女儿和老公同框的照片,评论都是这种:

“一毛一样”,“3D打印”,

“你的基因在哪里?”

“父女共用一张脸”……

身边这样的例子的确多到数不清,很多明二代都遵照这个定律在遗传。比如,周董就曾在采访中透露,女儿“跟我蛮像的”,“女儿像我,眼睛比我还小”。(粉丝一片哀嚎)

田亮和女儿“森碟”

贾乃亮和甜馨

李小鹏和奥莉

汪小菲和小玥儿

儿子像起妈妈来,绝对不输女儿像爸爸:

王祖蓝的妈妈看上去好年轻,

不留意还以为就是王祖蓝本人!

大S和儿子一模一样的笑容

前面那个不就是小袁咏仪吗?

虽然知道孩子的长相是父母共同遗传的,还是不甘心调查了一下,“儿子像妈妈,女儿像爸爸”到底有没有科学依据。

从遗传学角度来说,人类有23对染色体,携带了各种遗传基因,一个人的长相、肤色,基本都是由遗传基因决定的。

遗传基因一半来自于妈妈,一半来自爸爸,所以,孩子们总会和父母很像。但是,遗传并非简单粗暴地把爸妈的特征各取一半,然后混合得到了孩子。

生活中,我们常常看到有的孩子长得像爸爸,有的像妈妈,这不是因为孩子遗传了更多爸爸的基因,或者遗传了更多妈妈的基因。而是在那些决定孩子长相的基因中,爸爸的还是妈妈的基因更多是显性遗传。

比如,假设来自妈妈的基因多数为显性遗传,而爸爸的多是隐性遗传,那么孩子就长得像妈妈,反之,孩子就更像爸爸。

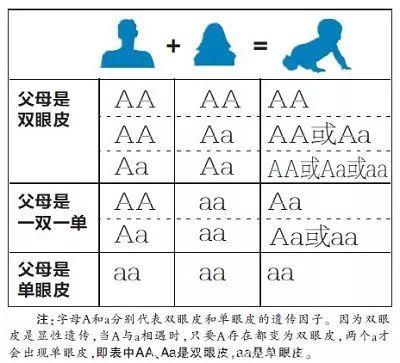

用大家比较熟悉的单眼皮和双眼皮举个例子吧。

先来简单复习一下高中生物:双眼皮是典型的显性遗传,基因AA, Aa, aa分别对应的性状为:双眼皮、双眼皮、单眼皮。

如果妈妈是双眼皮,而且携带的双眼皮基因为AA; 爸爸是单眼皮,排除内双眼皮被误认为单眼皮的情况,爸爸携带的基因必然为aa。

说到孩子的长相,突然想到最近看到的一则相关研究报道,结果比较有意思。研究是由美国宾汉顿大学和南伊利诺伊斯大学的研究者共同开展的,结果发表在了《健康经济杂志》(Journal of Health Economics)。这项研究发现,长得像父亲的新生儿到了一周岁的时候身体更加健康。

研究结果显示,比起长得不像父亲的孩子,长得像爸爸的婴儿每月得到父亲陪伴时间平均多了2.5天,他们的健康状况也好于其他孩子。其实,这一研究倒不是和基因有多大关系,而是发现长得像爸爸的孩子和爸爸相处的时间明显更多,可能有利于健康。

研究者指出,可能正是父亲与孩子间的相似性让父亲愿意花更多的时间参与积极的养育,这最终有助于孩子的健康。

虽然研究者不确定这一结论是否适用于非单亲家庭的孩子,但他们还是认为,育儿路上,父亲的更多参与有利于孩子成长。

“儿子像爸爸,女儿像妈妈”的例子也一样一抓一大把,

比如Jasper就很像爸爸呢。

儿子的智力主要遗传妈妈?

有段时间网上盛传一种说法,“儿子的智商由妈妈决定,女儿的智力则是爸妈各占一半”。

我最早听到这个理论是在川大旁听一个心理学教授的课的时候 。“因为决定智力的基因位于X染色体上,所以儿子的智力是妈妈遗传的,而女儿的智力是爸爸妈妈共同遗传的”。老师还画了一个智力的正态分布图。

他解释说,这就是为什么极低和极高智力的人常常是男性,而女性的智力因为是父母共同决定的,所以比较容易集中分布在中间。当时听到这里理论,觉得非常惊奇,感叹遗传的“男女差异”真是奇妙啊。可是真的是这样吗?

一项1982年发表在《行为遗传学》(Behavior Genetics)的研究显示,母亲和孩子的智商相关系数为0.464,父亲和孩子的智商相关系数为0.423(相关系数越接近1,说明相关性越强)。可以看出,父母双方和孩子的智商都有关,并且相关程度类似,不存在哪一方的智力在遗传上占据了明显主导。

另外,这项研究还发现儿子与爸爸、妈妈的智商相关系数分别为0.411和0.443,也非常接近,说明儿子的智商并非由妈妈决定。

事实上,智力是一种复杂性状,它并不像长相那样完全由我们的基因决定,而是多种遗传因素和环境因素(包括后天的教育、成长环境等)相互作用的结果。

迄今为止,科学家已经开展了大量研究来寻找影响智力的基因。其中很多研究都聚焦于探索家庭内部成员之间智力的相似性和差异性,尤其是针对收养的孩子以及双胞胎。

这类研究结果表明,人与人之间的智力差异,大约50%是由遗传差异造成的,其余的50%则由环境因素来解释。

科学家开展的另一类研究则是通过全基因组关联研究(genome-wide association studies, GWAS)来探索我们基因中的哪些区域和智力有关。目前这些研究还没有发现任何特定的基因决定了人与人之间的智力差异。科学家认为,很可能大量的基因都参与其中,因此每个基因对人的智力都只起到了很小的作用。

尽管随着人类基因组计划的快速发展,一些研究的确发现X染色体比Y染色体有更多的基因在大脑里表达,但智力的基因遗传并非复制粘贴那么简单,很多关于智力和遗传的机制,还处于科学假设阶段。所以,儿子智力肯定不是跟爸爸没有关系啦!孩子的智力和爸爸的关系大约和妈妈的关系一样大。

另外可以肯定的是,孩子的智力发展同时受到诸多后天因素的影响,其中包括营养状况(比如,孕期、哺乳期、儿童期缺碘可以导致孩子不可逆的智力损伤)、家庭教育和学校教育。遗传基因无法改变,如果想要孩子更聪明,不妨从后天因素着手,为孩子创造一个更有利于智力发展的外界环境。

性格是谁遗传的?

性格与智力类似,也是一种复杂性状,由多种基因以及环境因素相互作用决定。

宝宝一生下来就带着自己的性格特征,每个孩子都各不相同,有的孩子活泼外向,总是喜欢吸引人注意;有的孩子个性平和,随遇而安;有的孩子非常执着,追求完美;有的孩子是天生的领导者,希望周围人都执行他的规则……每个孩子生来就非常独特。

遗传是孩子性格的基础,而后天因素影响其发展。家庭的熏陶,包括父母的一言一行以及家庭氛围都会影响孩子先天的性格的发展,为其带上“面具”。随着孩子慢慢长大,他们的性格又会被社会环境所影响,潜移默化影响着孩子最终的性格形成。

孩子们毫无例外地都秉承着爸妈的某些外貌特征来到这个世界,但是孩子的智力和性格遗传却不会像“克隆”动物那么一模一样。虽然有遗传,也会通过后天改变,尤其家庭和社会的影响不容忽视。

也许并不是每一位父母都希望自己的孩子聪明如天才,但相信你们很多人和我一样,希望孩子以后乐观开朗、勇敢自信、 独立坚强、善于思考、有责任心……这些良好的性格品质也许不会一开始就写入孩子的基因里,但是祝愿每个孩子都在有爱的环境下长大,逐渐形成自己独特的、具有魅力的性格。

参考文献:

1. Tracey MR, Polachek SW, If looks could heal: Child health and paternal investment. J Health Econ, 2018; 57:179-190.

2. NIH, US National Library of Medicine, Is intelligence determined by genetics? https://ghr.nlm.nih.gov/primer/traits/intelligence

3. Reed SC, Rich SS. Parent-Offspring correlations and regressions for IQ, Behav Genet, 1982; 12(5):535-42.

作者简介——夏天的陈小舒:小舒是澳大利亚公共卫生博士,从事幼儿健康科研工作,也是一位新妈妈,在育儿的路上边走边学,希望和你分享和交流养育孩子的所学所思。