不久前一起上海某妇儿医院28年前疑似抱错婴儿事件,引发人们热议。

1989年2月27日,张女士在上海第一妇婴保健院剖宫产生下了儿子王业(化名)。此后多年,儿子一直被说长得不像父母。丈夫王先生怀疑妻子出轨,2004年,两人离婚。2011年,王业的父亲拉着母子去做了一次亲子鉴定,结果显示,王业与父母都不存在血缘关系。

7月29日上午,涉事医院已成立特别工作小组,协助法院调查这一事件。

在上世纪九十年代以前,母婴管理并没有那么规范,没有健全的新生儿识别制度,分娩登记不规范,出生证可以随意涂改,那时候实行母婴分离制度,分娩后的宝宝在新生儿室统一喂养三天,新生儿抱错事件屡有发生。然而这种事情,在一零后出生的小朋友身上,已经再难发生。

原因一:母婴同室

我国从上世纪90年代开始推行母婴同室,并在90年代末期全面展开。由原先的母婴分离、新生儿集中管理、人工喂养的护理形式,转变为母婴同室的形式。也就是说,除非早产儿或新生儿患病需要进入NIUC观察和治疗,在分娩之后的住院期间母子一直生活在一起,医疗和其他的操作每天分离不超过1小时。

这样的管理模式,不仅有助于母乳喂养,也增进了母子感情,同时24小时的产后不分离模式,也让新生儿抱错成了一件难事。

原因二:新生儿腕带

近年来新生儿出生后实行腕带识别制度,在每一个新生儿的一侧手腕和脚踝绑有写着出生信息的腕带,在新生儿衣服或包被上系上具有身份标识的胸牌,腕带和胸牌上详细写着孕母姓名,新生儿性别、出生日期、出生体重等信息,多重环节避免了新生儿的抱错。这种腕带和胸牌被要求在住院期间全程佩戴,腕带的设计更是让人无法随意摘取,出院时必须在家长在场的情况下方能剪去。

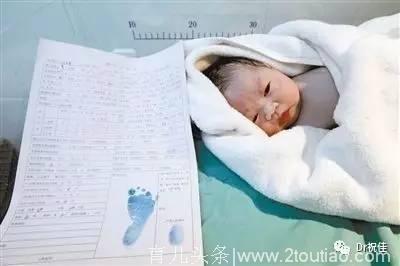

原因三:新生儿脚印的采集

在新生儿一出生后,便需采集新生儿右脚的脚印和母亲的右手大拇指指印,并留样在新生儿出生记录上。这张留有新生儿脚印和母亲手印的记录单,会随病史一起在医院存档,并成为记录新生儿身份的第一手记录。

原因四:严格的交接制度

2013年9月3日,国家卫计委办公厅印发《加强产科安全管理十项规定》,该通知第六条规定:医疗机构要建立新生儿身份识别、交接制度和流程。新生儿交接时须由交接双方的医护人员和家属签字确认。新生儿检查、治疗需离开原病区的,必须有家属陪同。医疗机构应当加强产科、新生儿科等关键区安全防范能力建设,并建立严格的24小时监控和管理。

在此规定的实施下,新生儿的监管变得尤为严格。新生儿在任何情况下离开或进入病房,就必须双方负责交接的护理人员核对胸牌、腕带和新生儿性别,即使新生儿的父母在身边。而母婴医院的24小时监控,更是让新生儿抱错成为不可能。

如今,在如此严格和健全的新生儿管理模式下,像本文开头讲述的28年前疑似抱错婴儿的事件再难发生。但我们仍需注意安全管理中的“奶酪原理”,避免多个环节同时出现短板,从而造成无法挽回的事件发生。