利维坦按:在分娩过程中如何缓解疼痛是一个老生常谈的话题,对此有一个很好的解释:生孩子实在是太疼了!在《痛感研究:疼痛究竟有多痛?》(点红字直接取阅)一文中,我们已经知道,孕妇生产基本属于10级疼痛——“想象你的手被车门猛砸下去”。可以想见,这种疼痛是多么的撕心裂肺。由此,本意是旨在减轻产妇生产疼痛的分娩法,却在一个特定的历史时期,杂糅着医学进步与平权运动,走向了一个意外的结局。

另外,无痛分娩是通俗的叫法,医学上专业术语应该叫“分娩镇痛”(Anodyne Labor),但考虑到本文所涉及的痛感主题,我们还是保留了“无痛分娩”的叫法。

文/Sarah Laskow

译/半打

校对/石炜

原文/www.atlasobscura.com/articles/twilight-sleep-childbirth-1910s-feminists

本文基于创作共用协议(BY-NC),由利维坦发布

译者注:文章中的twilight sleep这种方法不是现在的无痛分娩法,所以我在我认为需要的地方翻作“半麻醉式无痛分娩” ,以便区分一百年前的无痛分娩和当代的无痛分娩方法。

一个弗莱堡婴儿。图源:维基

夏洛特·卡莫迪(Charlotte Carmody)推广“半麻醉式无痛分娩”(twilight sleep)时都会带着她的“无痛宝宝”。在全美的教堂和商店里,她站在无痛分娩联盟游行人群的最前面,讲述着她的故事。

1914年,卡莫迪在一本杂志中读到了有关无痛生育的文章,由此开启了一场朝圣之旅。她横穿大西洋,到德国弗莱堡(Freiburg)的一间诊所待产。在她要开始生产时,德国医生给她服用了一组药物。而等她再醒来,已经是12个小时之后的事了。

她告诉自己:“孩子或许要到明天才能出来。”但随即她便意识到了变化。“我觉得自己变轻了,起身也变得很容易,我的体态也变了”。

过了一会儿,护士把她的儿子抱给她。她为孩子起名查理曼。一开始卡莫迪并不相信这是她的孩子,因为她根本不记得自己的分娩过程。“半麻醉”消化了这段经历,并将其从她的意识里抹掉了。

“迷昏母亲,拽出孩子”:一种能抹掉产妇生产痛苦记忆的方法对她们来说确实非常吸引人。图源:faithgibson

无痛分娩是对女性进行药物介入的催眠。这种方法后来在美国变得越来越主流,以至于女性几乎不能在分娩过程中拒绝这种药物的介入,因此在美国也被称为“迷昏母亲,拽出孩子”(knock ‘em out, drag ‘em out)的生育时代。但是从1914年到1915年,无痛分娩在美国女权主义阵营中引起了剧烈反响,她们组成了无痛分娩协会,并竭力散播这一“福音”。就像如今的居家分娩运动(home-birth movement),当时的运动主要以号召女性掌控自己的生育体验、反抗剥夺她们选择权的医生等方式来推广无痛分娩。

卡莫迪作为一个先行者,是无痛分娩的坚定拥护者。“如果你想拥有无痛分娩,你就得为之奋斗。”她对跟她一起游行的女性同胞们说道,“因为大部分医生都反对这个。”

女权主义为无痛分娩运动摇旗呐喊,因为她们认为它能帮助女性掌控自己身体。然而,这种备受她们拥护的方式却反遭利用,成为剥夺女性生育自主性的帮凶。

一个以半麻醉式无痛分娩方式出生的婴儿。图源:维基

对无痛分娩的推动始于《麦克鲁尔杂志》(McClure’s Magazine)上的一篇文章。1914年6月玛格丽特·崔西(Marguerite Tracy)和康斯坦茨·路易普(Constance Leupp)在杂志上发表了一篇报道。他们远赴弗莱堡并带回一篇评论,赞美这一“新的无痛生产法”。她们写道,这种方法成功且安全,从印度、俄罗斯、南非,到北美、南美,世界各地的女性都来到这个“古怪老镇”体验无痛分娩。记者们写道,一位在那间诊所生孩子的产妇表示,“如果没有这种无痛分娩,她不会再生孩子了。”

崔西和路易普将半麻醉式无痛分娩描述为“一种有意识状态下的微妙平衡”,医生要有“特殊的用药知识才能引发这种状态”。一旦孕妇即将分娩,她需要服用吗啡复方制剂来止痛,配以东莨菪碱(scopolamine)来麻痹她对分娩经历的记忆(如今,东莨菪碱常被称为“僵尸粉”或“魔鬼的呼吸”,因为这种物质会让使用者言听计从却不记得期间发生的任何事情。不过,因其作为乙酰胆碱抑制剂的性质,在非常小剂量施作上,可作为合法医疗应用;例如治疗晕车的耳后贴剂、手术后的恶心、肠易激综合征等)。

这些药物在过去都曾被用作麻醉剂,然而鲜有医生会去钻研它们。但是《麦克鲁尔杂志》所报道的这间德国诊所,却在对东莨菪碱的研究中实现了技术突破,使医生可以更精确使用它,也因此提高成功率。产妇在服用了这些药物后,依然能控制自己的肌肉活动,也能听从医生的指令,但不会记得分娩中的任何事情。

使用这些药物辅助分娩的过程中,产妇需要听从一些奇怪的安排。例如,由于处在半麻醉状态的女性可能很不稳定,因此在进行无痛分娩时女性会被安排在类似婴儿床一样的床上,上面铺有软垫。产妇还要佩戴隔光眼罩,并用棉球塞住耳朵阻绝声音。有时她们需要套上束缚衣一样的衬衫,来限制手臂活动。而当分娩结束时,她们通常也会经历一个分裂、恍惚的时刻,就像卡莫迪那样:她们真的生了个孩子吗?护士抱过来的真的是自己的孩子吗?

半麻醉式无痛分娩的产床。图源:维基

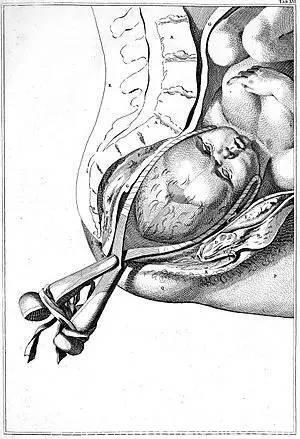

对于崔西和路易普来说,这种分娩方法的好处显而易见。但就像今天人们担心滥用剖宫产(C-sections)手段一样,当时人们对医生过早过快地使用产钳(forceps)的忧虑也逐渐增加;这不仅会增加风险,还会延长女性产后的康复时间。弗莱堡诊所其实很少在产妇生产过程中使用产钳。不过对记者而言,最明显的卖点自然是女性的体验:她们从无痛分娩的麻醉中醒来,不记得分娩时的任何痛苦,而且很快就能起身离床去认识她们的新生儿。

近数十年,由于剖宫产的盛行,加上真空牵引的发明,产钳的使用正快速下降。图源:维基

卡莫迪是《麦克鲁尔杂志》相关文章出刊后,第一个去弗莱堡生孩子的美国女性带着无数溢美之词回到美国。但她并没比后来大批去弗莱堡待产的美国产妇早太多。崔西和路易普后来为《麦克鲁尔杂志》写的那篇文章,吸引到的大量关注,是该杂志所刊登的任何其他类似文章无法比拟的。

拥护无痛分娩的人并不希望看到美国女性为了获得这样的治疗,不得不远赴重洋去德国待产。她们开始要求美国的医生和医院为女性提供这一选择,并组成了国家无痛分娩协会(National Twilight Sleep Association)来推动她们的诉求。

第一个在弗莱堡诊所出生的美国儿童。图源:维基

国家无痛分娩协会由C.坦普·艾美特(C. Temple Emmet)女士领导。她是富有的阿斯特家族(Astor family)的成员,也是第一个远赴弗莱堡生孩子的美国人。该协会很快制定了扩张计划:在全美巡回演讲和建立分支协会。协会的领导成员并非都是榜上有名的美国富人,委员会还包括一个小学老师、一个牙科护士和一个矿工妻子。在演说活动中,女人们会宣扬“无痛分娩”的好处。

一位女士表示:“我当时非常开心。”而另一个人说:“我分娩的那个晚上将永远从我的人生中消失。”每当有“分租公寓母亲”(tenement house mother)在她所居住的街角进行无痛分娩演说时,协会都会为此庆祝一番。

半麻醉式无痛分娩运动也几乎在同时引起巨大争议。当女权主义者推动这一技术进入美国时,医生们却不断阻拦。他们“拒绝‘被这些受到误导的女士所驱使’”,历史学家朱迪斯·沃泽尔·莱维特(Judith Walzer Leavitt)在描述这个运动时如是写道。医生们在大众媒体和学术期刊上撰写文章,阐述半麻醉式无痛分娩的危险,认为一篇流行杂志的文章不该指导医学实践。但是医学社群内部也有无痛分娩实践的拥护者,而且很快美国的医生们也纷纷去到弗莱堡学习无痛分娩技术。

一位半麻醉式无痛分娩产妇,准备接受检查。图源:维基

但是,今天的革新者可能会说,半麻醉式无痛分娩并没能得恰当的评估。即便在《麦克鲁尔杂志》那篇文章里,崔西和路易普也认为弗莱堡方法几乎不可能在大型医院中进行,因为大医院的空间和医生的精力非常有限。而在弗莱堡进行的无痛分娩,一位产妇可以拥有独立的产房,以最大程度降低她的迷失感和茫然感。此外在整个生产过程中,医生会全神贯注地陪伴产妇。在弗莱堡,那间诊所也是唯一能够实现这种照料程度的医疗机构。多亏巴登大公(Grand Duke of Baden)的支持,这间诊所可以在产妇分娩时将产房人手翻三番。当美国的医生和医院开始采取这一技术时,他们通常无法为单个产妇提供同等级别的关注和照料,因此结果也很糟。

另外,半麻醉式无痛分娩还存在一个弊端。尽管女性不会记得分娩时的痛苦,但她们还是要经历和体验那段痛苦的过程。这也是为何要在产床上堆放软垫、束缚产妇胳膊的原因之一——她们会在生产的过程中因为疼痛而剧烈扭动、嘶喊。那时的医生就明白这个道理。“这种方式跟普通分娩的痛苦程度是一样的。”一位医生曾对《纽约时报》这样说道,“唯一的不同之是产妇会忘记曾有过这样的痛苦。”

有些用了药的女性有时还是会记得她们的分娩和与当时的巨大痛苦。有一个半麻醉式无痛分娩的产妇记得她在生产时曾对医生说:“我觉得特别疼。”

“你确实应该觉得很疼。”医生回答道。在这位产妇的记忆中,这段经历非常遥远,而且似乎不是自己的亲身经历。但是对于清醒的旁观者而言,看女人分娩是非常恐怖的。一家位于纽约河边车道(Riverside Drive)的半麻醉式无痛分娩医院就差点儿因为邻居的噪音举报而关张,因为邻居们实在无法忍受产妇在分娩时的痛苦叫喊。

一位准备进行半麻醉式无痛分娩的产妇。图源:维基

对于支持半麻醉式无痛分娩的女性来说,一种能抹掉这段痛苦记忆的方法对她们来说确实非常吸引人。“这一进程是女性对掌控分娩的尝试。”历史学家莱维特写道,“因为许多半麻醉式无痛分娩的引领者都是积极的女权主义者,她们说的是妇女运动的语言。”对后面几代人来说,半麻醉式无痛分娩或许是种可怕的治疗,因为药物将她们与分娩的经历隔离开来。但对最初那代人来说,这是一种新的自由,一种抹除生育这种“工作”和可能由此引发的心理创伤的方法。

半麻醉式无痛分娩运动非常短暂。《麦克鲁尔杂志》的文章发表后没过多久,第一次世界大战爆发,很快德国技术和思想就被视为可疑事物。而更要命的是,1915年,夏洛特·卡莫迪在布鲁克林的一间医院用半麻醉式无痛分娩生产第二胎时,死于大出血。尽管她的丈夫和医生十分清楚,卡莫迪的死亡与无痛分娩没有关系,但她的死还是给无痛分娩运动投上了一笼阴影。卡莫迪的邻居成立了一个反无痛分娩的协会。而卡莫迪生前推动的百货大楼游行活动就此停止,接着协会也很快解散了。

不过,半麻醉式无痛分娩技术还是因为它那种“僵尸化”的效果得以保留。医生们发现,给产妇用药并限制访问产房会让工作变得省时省力。因而之后的几十年中,女性几乎没有选择权来决定是否采用半麻醉式无痛分娩,而是统统在分娩时被“打晕”。在20世纪60年代时还在使用东莨菪碱,直到新闻报道曝光了更多这种方法的负面消息,例如产妇手腕上因捆绑而造成的勒痕。一个始于抹除分娩痛苦的梦想,最终成了一场噩梦。

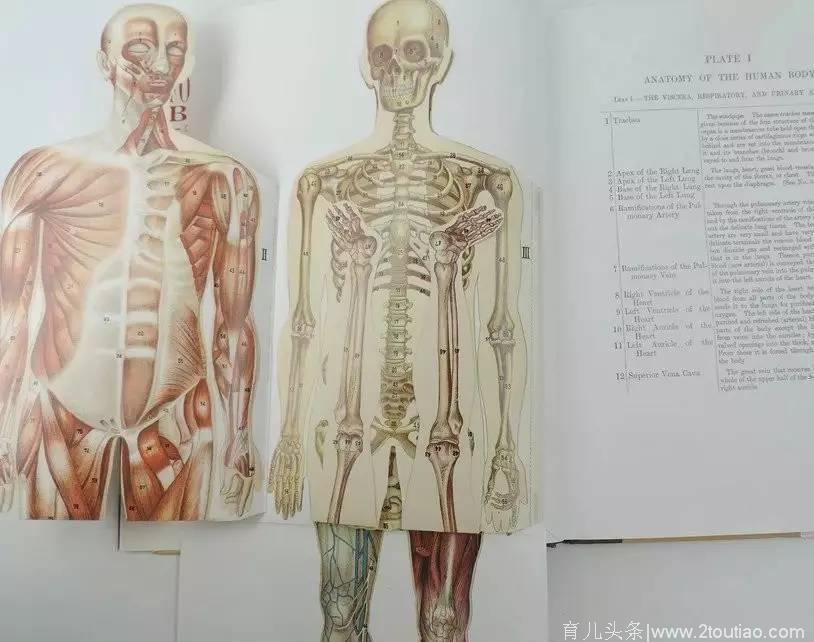

利维坦古旧书摊儿:人体解剖立体书在售

点击左下角“阅读原文”即可购买

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:[email protected]

合作联系:微信号 thegoatjoe