一有人提起“吃货”,我就想到自己深爱的电视剧《编辑部的故事》。其中有一集是这样的:

“满载萝卜的车队,已经浩浩荡荡地从农村开进城市了。”

1991年,北京《人间指南》杂志社的一把手陈主编,在编辑部发表了关于萝卜的讲话。

那一年,京郊萝卜大丰收,各单位争先恐后地加入了“帮萝卜卸车”的社会主义战役。

牛大姐一颗红心,两手挽起袖子,“腾”地站起身:“您不用动员了,我们去就是了。”

余德利将她一“嘴”拦下:女同志就算了,不如以后多吃点萝卜。

编辑部颜值担当戈玲,穿着Tiffany Blue色卫衣,踱着小碎步向余德利宣战:你可别瞧不起姆(我)们妇女,一会儿咱比比看,看谁是吃货。

这是经典电视剧《编辑部的故事》中,“水淹七军”一开始的桥段。

联系剧情看,戈玲说的“吃货”,意为“吃得多”。

好事者将之编入“吃货”的名次解释,说:吃货最早出现在1991年的电视剧《编辑部的故事》中。第七集《水淹七军》,戈玲号召大家去吃萝卜时采用了“吃货”一词。

这当然不是最早出现“吃货”一词的地方。老舍的《四世同堂》里就出现过“吃货”。而川渝人也说,一百多年前,重庆方言里就有“吃货”的叫法。

更符合当代人定义的“吃货”形象在这里:

大热韩剧《蓝色海洋的传说》中,全智贤扮演的一根筋美人鱼,从遥远的地中海,为爱情一路游泳到韩国。抵达首尔后,身无分文的她,眼巴巴站在美食摊前捶胸顿足。眼睛全是戏:我好美,我好馋。

还是全智贤,《来自星星的你》里,她通过电视购物买了酱油蟹,煞有介事指导都教授吃:一定要配白米饭哦。这超越了“贪吃”的范畴,懂了点儿吃的趣味。

不只有女性才容易贪吃。《射雕英雄传》中,黄蓉用一只叫花鸡,就收服了洪七公的胃。洪七公喜欢吃,馋起来百无禁忌,算是“吃货”。

那黄蓉呢?

她做过一道叫“玉笛谁家听落梅”的菜。这道菜以五种肉为原料,羊羔臀肉、小猪的耳朵尖、牛腰肉、兔子肉和山麂肉。黄蓉说,每几种不同的肉混合起来吃,都会有不同的口味。以两种肉一起为例,顺序不分先后,就已经能幻化出二十五种不同的口味了。搭配如此精妙讲究,恐怕不是一个“吃货”就能概括的。

“经典美食名著”《红楼梦》里的奶奶姐姐小哥们也是吃货吗?

三十五回,宝玉挨打后,王夫人问他想吃什么。

宝玉答:“也倒不想什么吃,倒是那一回做的那小荷叶儿小莲蓬儿的汤还好些。”凤姐立马说他:“听听,口味不算高贵,这是太磨牙了。”要做这汤,还得找专门的模子,可不是“磨牙”(麻烦、挑剔之意)吗。

这样的,也能概括进“吃货”吗?

我们不妨总结一下,多数人眼中,具备哪些特点就能被称为“吃货”:馋、吃得多、毫不掩饰自己馋、毫不掩饰自己吃得多。(想想也是可爱的形象呢)

大多数人,对于自己被冠以“吃货”,是欣然接受的——就是一个词嘛。但总有人要求更多。甚至一说他是吃货,就急赤白脸起来的,也不少见。

可为什么一提吃货,就急了呢?先翻翻故纸堆吧,爱吃的形象虽然可爱,却总也逃不开狼狈与贪婪:

《儒林外史》第十回:他一时慌了,弯下腰去抓那粉汤,又被两个狗争着,咂嘴弄舌的来抢那地下的粉汤吃。咂嘴弄舌,是对“抢吃的”进行的贴切形容。《射雕英雄传》,洪七公因为贪吃,误了营救英雄的机会,因此自断手指明志。《西游记》里的猪八戒,特别贪吃,孙猴子骂他:“你这夯货,教你做事推三阻四,却荏的能吃!”

你看,贪吃误事不误事?

再回到《编辑部的故事》,在“吃不消”那集中,胆小怕事的老刘掰着指头说:你看“五毒”,吃喝嫖赌抽,吃排第一,是最该杜绝的。

比起新新人类,更注重传统文化的人,对“吃货”这叫法显然更难接受。

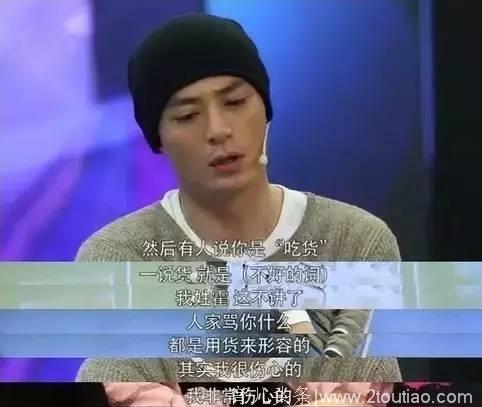

最有代表性的是霍建华,在一次谈话节目中,他向主持人投诉,粉丝叫他“吃货”,这简直让他委屈死了:“有些时候我蛮老派的,你像货这个……什么什么货,就不是一个很好的词。”

他为我们提供了一个很好的探讨角度,即:不接受“吃货”的人,也许并不介意别人说他喜欢吃,而在于这个“货”字。

霍建华没说错啊,在现代字典中,“货”除了被当做“贿赂”时,具有贬义外,还有对人的贬义。把“人”物化成“货物”,如同其他詈语一样,贬低了对方作为一个人的价值,从而达到羞辱对方的目的。如:蠢货、二货等。

即便有如此多拒绝“吃货”的理由,“吃货”的队伍仍在壮大。更多人怀着开放的心态,接受着“吃货”这个称谓。他们的数量以几何速度增长,即将占领地球。

但吃货的标准,真的如此单一吗?

有些“吃货”,吃无论滋味,食无论好坏,只要是能吃的,他都喜欢;

有些“吃货”,酷爱下馆子,对全城的餐馆如数家珍,常被当做吃喝活地图,但缺乏对餐馆品质的判断;

有些“吃货”,不仅对吃感兴趣,还兼容并包,吃得法国料理,入得川菜小馆,对每样食物的前世今生颇有心得;

有些“吃货”,只出入米其林餐厅,关注每一位世界级名厨的动态,对全球美食的最新趋势了如指掌。

这些人,被一股脑扔进同一个篮子,这个篮子,就叫做“吃货”。

即便“吃货”一词出现的很早,但近些年它的流行,却仰仗互联网的传播。它变成了一个网络用语,带着自嘲的幽默感,被解释为对生活的一种乐观,跟自称“屌丝”是一样的。

“从众心理”,成为更多人接受它的助力:大多数人认为是好的,就是好的;随着人们对事物有了更为开放的态度,每个人都在情境中,每时每刻都受到网络、及周边环境的影响,于是也会乐意从“货”如流。

没有人不需要吃饭,吃的确太普通了,问题就出在这儿,因为它看起来太普通,于是每人都有自己对吃的见解,每个人都有对“爱吃”之名的定义。

标准既然不同,又如何能用一个结论,就统统概括的道理?

在南京,它叫“吃户”;在上海,它叫“馋老”,而比“馋老”高一个档次的也有,叫作“吃客”。再往前数,我们还有老饕、吃家,稍带贬义的也有馋猫、夯货。然而“吃货”一来,大家纷纷改口。

它同“公知”、“网红”、“文艺青年”一起,迅速落入窠臼。它们改掉了丰富的语言,改掉了斑斓的想象力。

仿佛只要大家都叫“吃货”,地球村就成型了,世界上就不再有阶级。为什么一提吃货你就急?大概急在被潦草的的捆绑,急在不想千篇一律。

对于年轻人爱用“吃货”自居,蔡澜曾这样说:“为什么要将自己降得这么低呢?这个社会已经把人降得很低了,不必自己再低了。”

也许,“吃货”并没有拉低谁,但因为“吃货”,人们少了关于吃的想象力。

我是爱吃,可是别只用“吃货”来形容我,行吗?

(ID:chaoyangquyiweinvshi)