小时候,父亲给我说起过自己上学时的艰难,那是我最早在比较中,懂得的幸福。

父亲打小爱写字,只是家境贫寒,买不起写字的钢笔,也买不起写字、算术的本子,父亲像宝贝一样揣在怀里写字用的滑石板,是父亲的二哥送给我父亲的。父亲上学的地方离家五六十里,往返都是步行,父亲曾有一回饿昏在了放学回家的路上。父亲返校时,常常急得在家里转圈子,最后也只能背些胡萝卜或地瓜干上路。

在艰难中,父亲最终完成了师范学校的学业,被安排到公社当了一名中学教师。在那个不正常的年月,父亲因拒绝或不情愿带着学生去参加生产队没完没了的劳动,得罪了“贫管会”主任,屡被挨骂。父亲不是不热爱劳动,他有自己的劳动方式。父亲在自留地里为乡亲们培育了一些辣椒苗、茄苗,余下的便拿到集市上换些钱。

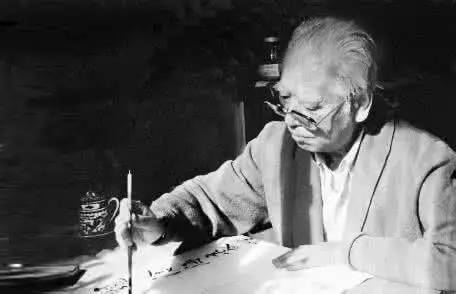

不管情况再艰难,父亲都会坚持练字,蘸蘸写写,父亲常说:字是门楼书是屋,字是一个文化人的脸面。

那时劳力是不缺的,有文化的人很稀罕。我父亲回村后不久,就做了一边教书争工分,一边劳动争工分的“民办”老师。这对我和我们村里的人来说是颇受益的,一则父亲成了我最直接的老师,二则父亲也和村里人距离近了。

那个时候谁家婚丧嫁娶,总少不了请我父亲前去“舞文弄墨”,特别是春节家家户户都忙着过年的时候,我父亲则忙着为家家户户写春联,我那时是父亲的小助手,帮着到墨汁,帮着裁纸。

这裁纸可有学问,往往一张纸,经我父亲这么一叠一裁,就刚好够了人家门心所需的对子以及一对上下联和横批。若剩下一点半星的,也不许我拿来练字,我父亲说要为人家写“福、禄、祯、祥”的单字,让人家的粮囤上、水缸上,甚至连家里的古树上也都沾些年气儿。即便有的人家拿来的大红纸捉襟见肘,父亲也一准让人家的每个门上都能贴上红对联。

初一那天,家家户户相互拜年,凡来我家拜年的,总要夸我父亲的字,尽管有的人并不识得字,但我父亲却很开心。

如今,父亲不在了,到我家求字的人也不见了,春节那忙碌、热闹的光景也随之远去了。但是,父亲和他写的字,一直留在大家心里。