先来做个小测试

设想你自己是一位贪玩的小男孩的家长。星期天,你带他到公园玩耍,可是刚刚到达,他一转身就不见了。

你找了一上午,不见踪迹,一直找到黄昏。正在最着急的时候,看见有人牵着你的孩子走过来了,请问,此时你会做什么?

你的选择是什么呢?

ABC分别表达了家长的责怪、质问和愤怒,是育儿过程中非常常见的回答,但育儿专家更推荐宝爸宝妈们尝试的是D这种处理问题的方式,在此类情况下,对孩子说“宝贝,找不到爸爸妈妈你吓坏了吧?我也一直在找你啊,可把我急坏了!快过来抱抱”更能增进亲子关系。在心理学上,这种情况称之为“共情”,也就是我们平常说的同理心。在育儿过程中,很多父母也在有意地尝试变得更有同理心,但方式方法有待改进。

这可不是共情

后台很多留言,都是询问家里孩子爱哭闹、不讲理、不懂事怎么办?很多妈妈会很困惑地问:难道是我和孩子共情的还不够吗?其实,以下这些你经常做的事情并不是共情行为:

同情孩子

同情的意思是孩子处于劣势,而你“高人一等”,你们并不是在平等对话,比如孩子摔跤了,他边哭边要爬起来的时候,你说“哎呀,磕红了啊,看着好疼啊”,这种情况下孩子往往会哭得更凶,因为孩子并没有感受到真正的关心。

邀请大家观看一段动画视频,以便我们更好地理解共情与同情的差别。

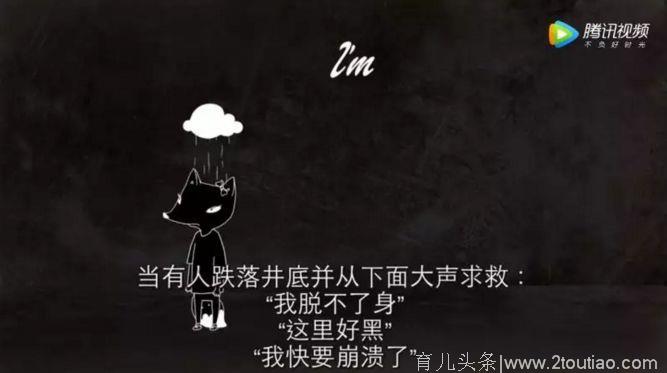

其实不难看出,当我们面对负面情绪(坠入深井)

同情你的人可能会这样说↓(在井外关心你)

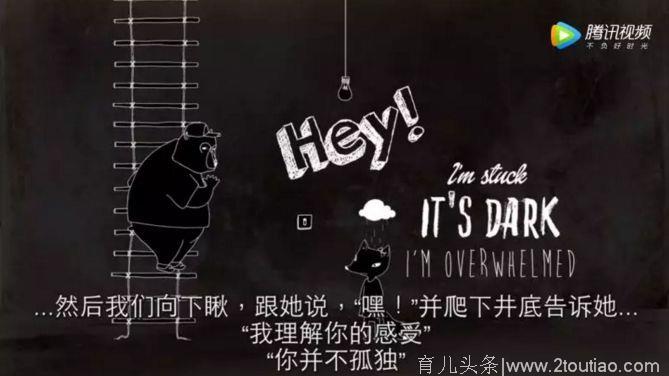

而共情的做法是这样↓(爬下井底陪着你)

帮孩子宽心

既然不该居高临下,或许有些家长会选择用“比惨”的方式帮孩子宽心,比如孩子说考试没考好,家长会说自己上学的时候经常不及格;孩子说觉得很辛苦,家长会说自己年轻的时候吃的苦更苦…… 爸爸妈妈们以为这样的方式会让孩子感觉被理解,但实际上孩子会产生“明明我在说我的感受,为什么他们要转移话题”的感觉,感觉父母并没有认真地在倾听自己的感受。

指挥孩子

当孩子向你诉说他的苦恼困惑时,不要急于告诉他解决办法,也不要马上开启“专家点评”模式,下面这些话都是不当的回答:

“这肯定是你的问题,下次遇到这种问题你应该……”

“这个方法我试过了,根本没用,你不应该这样。”

“你这孩子怎么这么倔,我不是说过这样不对吗!”

推荐的做法是:在孩子哭闹、发脾气时, 先安抚孩子的情绪,待孩子心情慢慢变好以后,再跟孩子探讨解决问题的正确途径。

这样才是共情

提出“共情”概念的人本主义心理学家罗杰斯认为,共情是指体验别人内心世界的能力,而了解别人的情绪,正是进入其内心世界的钥匙。共情要求家长放下自己的评判和情绪,全身心进入孩子的世界,设身处地去感受孩子的感受。这其中,家长会觉察出孩子的情绪变化,这种变化不仅仅是语言上的,更多是孩子的声调、语速、表情、动作的变化。

正确的共情思路是:妈妈知道你现在觉得(感觉词汇),是因为(情绪的导火索),要是(孩子的愿望)就好了。这样过后,孩子会感觉到自己正在被父母理解,孩子一旦知道自己的情绪被接纳了,他的坏情绪也就会释放完毕了。

但是当家长处于负面情绪之中,切记不要急于和孩子共情,孩子需要自己和情绪相处一会儿,家长也是。如果没有准备好,不要急着进入孩子的情感世界,有时候,就算什么都不用说,和孩子在一起,陪伴和抱抱他就好。

共情不是讲道理,不是对孩子说“失败乃成功之母”“胜败乃兵家常事”。

共情是感同身受,是“我知道你很难过,但你并不孤单,我会陪着你。”

共情的确需要家长们花心思研究,可能需要在多次适时、适度且有耐心的尝试后才会见效。

编辑:张一帆

本文来自央视少儿,欢迎转载

-5f.jpg)